紅中のECサイト「tokono(トコノ)」がオープンしました。

「tokono」は、“日本の木”を使った家具にこだわる、ちょっと特別なECサイト。国産材の魅力を伝えるために立ち上がったこのサイトには、他にはないこだわりが詰まっています。

今回は立ち上げ・運営に関わっているEC課のみなさんにお話を聞いてきました。

ーー名前の由来を教えてください。

tokonoは”常”と”の”を組み合わせた造語です。

「いつも居たくなる場所」「いつもそばにある家具」「ずっと使い続けたいもの」を届けたいという想いが込められています。

ロゴマークには木の年輪をモチーフにしたデザインを採用。点と点がつながって円になるイメージは、人と人との縁や、自然とのつながりを表現しています。

ーーtokonoはどのようなサイトなのでしょうか。

tokonoは、上質な木材や自然素材を活かした家具・雑貨をセレクトしたブランドです。国産材使用した商品を中心に扱っていることが特徴です。

ーーどうして国産材に特化しようと思ったのですか。

A:お客様からしたら外国産材・国産材関係なく、便利に・かっこよく使えるものであればいいのかもしれません。

ですが、”木”をずっと扱ってきた紅中が立ち上げるECサイトでは、”日本の木”を使うことに対して意味・魅力をちゃんと理解してもらいたいと考えました。その想いを深堀していった時、「自分の国、自分が育った地域の木を使っていたり、思い入れのあるストーリーのある家具を使うのって、なんか心も温まる経験になるよね」っていうような話になったんです。

H:この木だから、日本の木だから使いたい。自分の国のものを使って、自分の国をもうちょっと好きになるみたいなのを、感じてほしいなという大きなテーマもありますね。

M:なので、キャッチフレーズは「日本の木と暮らすことは、日本をもっと好きになること。」です!

ーー国産材を取り扱うということにいろんな想いが込めれられているのですね。

A:はい。実は国産材に絞ったインテリアショップってあまりないんですよ。

専門の家具屋があるっていうよりかは工房の方が自分たちでやっているショップはあるんですけど、、、

ーーなぜ国産材専門の家具サイトが少ないのでしょうか。

H:単純にそれだけでは売れにくいからでしょうね、、、(笑)

家具の樹種といえば”オーク”か”ウォールナット”が売れ筋で、それが外国産材がほとんどなので。多く作って売っていこうと思ったらやっぱり売れ筋のもので製作するのがセオリーなんですよね。

あとは国産材を手に入れるルートを確保できない家具屋も多く、扱いも難しいからやらないという意見もあるかと思います。

ーーなるほど。流行りや売れ筋の観点、樹種の確保についてなどいろいろな難しさがあるんですね。

H:はい。なので国産材だから特別に避けてたってわけではなくて需要があまりなかったことも原因だと思いますね。それってなんか寂しいですけど(笑)

海外の方からすると「日本には森が多くあるのになんで日本の木で作らないんだろう」と思ったりもするみたいです。

A:日本に多い木ってスギ・ヒノキ(針葉樹)で、家具にする加工が難しい樹種なんですよね。家具に向いている広葉樹が豊富な地域が限られていて希少なので、搬送や加工リスクを考えて取り組む方が少なかったのかなと思います。

いろんな家具の需要や選び方はあると思いますが、tokonoでは”国産材”という軸はずっと大事にしていきたいと思っています。

ーーどのような家具を取り扱っているのでしょうか。

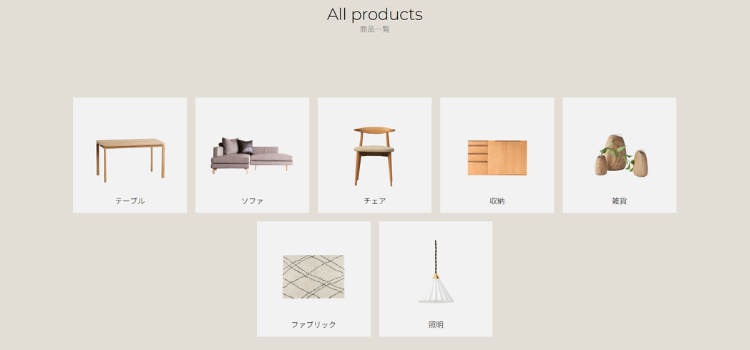

M:取り扱うのはリビングを中心とした家具です。

ダイニングテーブル、ソファー、チェア、テレビボードなど。いろいろありますが暮らしに寄り添うアイテムを揃えています。

ーー選定はどのようにおこなっているのですか。

H:事前にチームの3人である程度目星をつけてから工場や工房に訪問しています。現地で見てやっぱりこれいいなってものも多くあってラインナップが増えてくなんてこともありました(笑)

協力していただいているデザイナーさんにもアドバイスを頂いたりしていますが、あくまでも選ぶ基準は「自分たちが本当にいいと思えるもの」です。

ーー「自分たちが本当にいいと思えるもの」に出会えるってすてきですね。

A:はい。大事にしたいテーマは一言で言うと「私達が好きなもの」なんですけど(笑)

素材の良さが伝わるシンプルなデザインで、耐久性も含めて長く使ってもらうことのできる、だれの家でも馴染める。そんな家具を知ってもらえる場所にしていきたいです。

アイテムページ

ーー商品の良さを伝えるための工夫やこだわりはありますか。

H:tokonoでは家具そのものだけではなく、作り手のストーリーや樹種について知ってもらうことも大切にしています。

商品のことを知ってもらったうえで選んでもらいたいと思っているので。

無垢の家具だったらお手入れの方法も一緒に伝えられるようにしています。

ーー無垢の家具についてはお手入れが大変で購入のハードルが高いという印象があるのですが、、、

A:そうですね。もちろん長くきれいに使っていただくにはお手入れも必要ですが、購入時に樹種の特徴などを知っていただくことでお手入れの手間も愛着になっていくと思っています。

ーー理解して購入することは確かに大事ですね。

A:tokonoのサイトにはいろんな角度から商品の魅力を伝えるページを用意しています。そこにだんだんフェードインしていただいて、「国産材っていいな」「国産材で日本の伝統的な家具を作っている工房ってこんなにあるんだな」「こういう想いが込められた家具なんだ」と知ってもらうことができたらいいなと思っていますし、そこの発信を大事にしたいです。

H:特注、受注生産でもちょっと特別な1つの家具を置きたいなと思っている方に、込められた想いやストーリーを丸ごと好きになってもらえたら嬉しいですね。

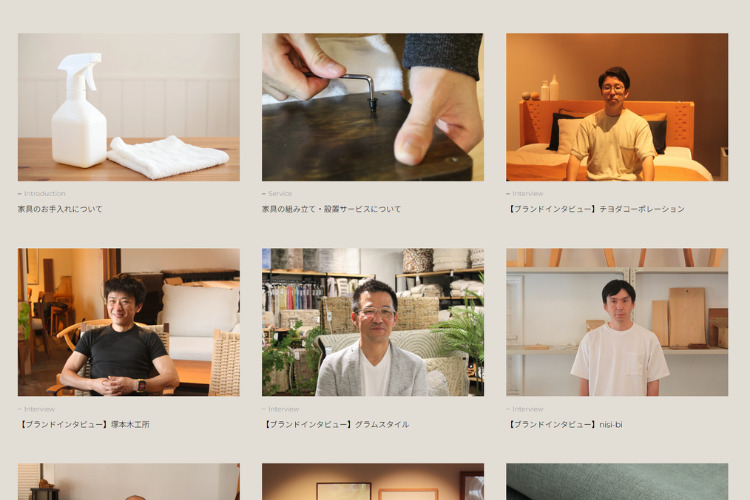

ーー職人さんにインタビューしたコラムを配信すると聞きました。どのような内容なのでしょうか。

M:工房や職人のこだわり、会社の歴史、製造工程の工夫などを丁寧に取材し、商品と一緒にお届けします。

私も実際にお話を聞いてみて、家具を見るだけではわからないこだわりや背景を知ることができたのでさらに商品に愛着が湧きました。そのお聞きした想いをみなさまにも大事に届けたいと思っています。

H:商品を選定するためにお話を伺ったときとコラムの取材でもう一度伺った際では私達も受け取り方が違ってて、深いお話を聞けば聞くほど好きになっていきましたね。

A:どこの地域でどんな人が作っているのかということが分かるようにしたいんですよね。道の駅で売っている野菜みたいに(笑)

M:いろんな方法で「知ることで、もっと好きになる」情報を発信していきたいですね。

樹種から商品を探すことができます

作り手の想いや商品の取り扱いについてご紹介

ーーいろんな想いを持ってtokonoのオープンを迎えたと思います。これからの展開について教えてください。

M:現在は約20社の商品を掲載していますが、今後さらに取引先を増やし、いつかはオリジナル商品の開発にも取り組みたいです。

H:また実際に家具を見て触れることができるポップアップショップなどもできたらいいなと思いますね。

A:この先はお客様のお声からもっといいものに成長していくと思うので、それがすごく楽しみです。

とにかく「tokonoってどんなECサイト?」って気になった方はぜひ見にきてください!

tokonoが届けたいのは、ただの家具ではありません。

それは、日本の木が持つ力を、日々の暮らしの中で感じてもらうこと。

作り手の想い、素材の背景、そして使う人の時間が重なって、家具は“育って”いきます。

家具とのあたらしい出会いの場になりますように。tokonoでお待ちしております。