サーキュラーエコノミーとは

これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済・社会様式から、原料の調達・加工の段階から、再利用による廃棄ゼロとなる仕組みを目指す取り組みのことを指します。

丈夫で加工しやすいプラスチックの製品が溢れるようになったことで、廃プラスチック問題や世界的な人口増加による資源の不足が課題になっています。

サーキュラーエコノミーで大事にしたいことは、「ゴミを出さないこと」です。ものを大切にして使い続け、捨てずに新たなものに生まれ変わらせ続けることができることを目指しています。

上図は3つの経済パターンの流れを表したものです。

・リニア・エコノミー

資源を採掘し、モノを作り、捨てるという一方通行型の経済の仕組みで、現在の大量生産・大量消費・大量廃棄のシステムのこと。

・リサイクリング・エコノミー

廃棄物の発生を抑制(Reduce)し、製品を再使用(Reuse)、再生利用(Recycle)する3Rの考えが推進されるなど、廃棄物削減に向けてさまざまな取組が行われてきました。こうした3Rを基本とする経済システムのこと。

・サーキュラー・エコノミー

生産・消費・廃棄のそれぞれの段階で資源を循環させて、廃棄物を出さない。資源が円を描くように循環する仕組みのこと。

建築業界でも重要なサーキュラーな考え方

サーキュラーエコノミーを実現するには、資源を廃棄せず、一定の価値を保持したまま循環のサイクルに戻すことが重要です。

建設業界で資源の循環を取り入れるために、以下ポイントから見直して考えてみませんか。

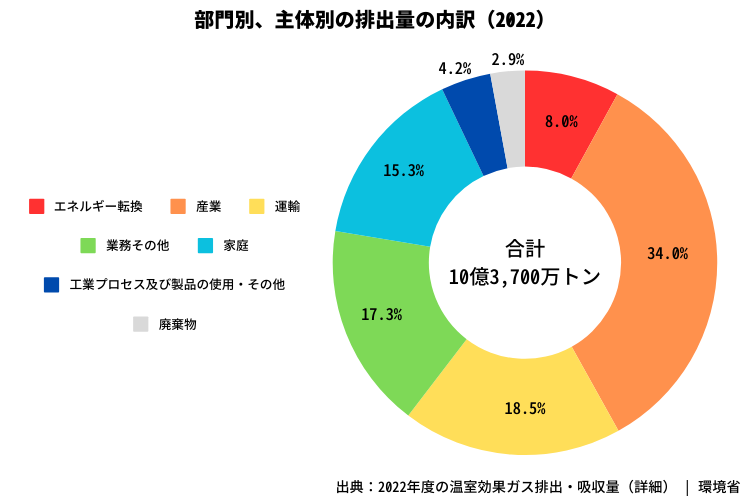

家庭や会社などの建物から排出される二酸化炭素の実態を知っていますか?

日本における二酸化炭素排出量を部門別に見てみると(※1)、家庭部門が15.3%、業務その他部門が17.3%を占めています。これらは住宅やオフィスビルなどの建物利用による排出を示していて、合わせて32.6%で、全体の3分の1の割合です。

それぞれの二酸化炭素排出量のうち電力由来(電力会社から購入する電力及び自家発電に由来する排出)のものは、家庭部門が10.5%、業務その他部門が12.8%を占めており約7割を占めていることがわかります。電気を使用していることが二酸化炭素を排出しているという認識は少ないのかもしれませんが、発電段階で二酸化炭素が排出されているので大きく影響しています。

ZEH住宅の推進

家庭部門の改善のためにはZEH住宅を推進を考えていきましょう。

「ZEH」とは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略です。住まいの断熱性能や省エネ性能を向上し、さらに太陽光発電などで生活に必要なエネルギーをつくり出すことにより、年間の一次消費エネルギー量(空調・給湯・照明・換気)をおおむねゼロ以下にする住宅のことを指します。

家を建てる時点で省エネを取り入れることで、環境への負荷を減らすことができるでしょう!

社内での消費エネルギーを減らす

業務その他部門の改善のためには、社内でのエネルギー使用を見直していきましょう。

紅中ではリース車両の削減・カーシェアの推進・電力契約の見直し・オフィスのサテライト化などによって社内で消費されるエネルギー削減を実施しています。

まずは社内の消費エネルギーの内容を見直し、できるところから改善をしていくのがポイントです。

原材料を最小限に抑えるサーキュラーエコノミーは、廃棄物の発生を前提としているリサイクルや3Rの考え方と比べて投資コストを削減できます。

廃棄物を減らすためには長く・丈夫に使用できる環境に配慮した材料を使用することが良いでしょう。

炭素固定が実現できる建材

プラスッド | フクビ化学

木材はCO2を中に固定できるため、建築物等に国産木材を使用しようという動きが近年多く見られています。

プラスッドは間伐材を使用することで環境にもやさしく、木材として二酸化炭素を40~50年程固定することが可能なので長期間二酸化炭素の排出を抑えることができます。また、二酸化炭素固定量を物件ごとに提示することが可能なので「見える化」の取り組みにも最適です。

※参考画像:馬事公苑

廃棄物と言えば食品やプラスチックが挙げられ、それを使用した商品が取り上げられていることが多いですが、建築業界でもアップサイクルが行われています。それは古民家の改装です。

古民家の内装をリノベーションしてカフェやレストランにする事例も増えてきています。古民家が放置され取り壊される件数が増える一方で、地元に残っている古き良きものをどうにかして残していきたいという地域貢献価活動も多く見受けられます。

改装に限らず建てる時点で解体を意識したデザインとすることで、元ある材料や資材を廃棄するのではなく、それを活かして新しくしていくことがサーキュラーエコノミーにもつながるのではないでしょうか。

都市と循環2024 RからCへ 都市と循環2024が3日間開催され、弊社は協賛させていただきました。

あらゆる分野の方が循環をテーマに登壇されており、カンファレンス形式で取り組みと未来に向けてディスカッションをしました。

3日間のプログラムでRの世界『リサイクル、リユース、リデュース』では、すでに新たな課題が生まれつつあるということを学びました。

資源の循環には至っていないのでは?と言う問いについて、会社、個人の規模に関係なく皆さん真剣に取り組みを始めているのを実感しました。

台湾からも6人の登壇者を招き、課題の共有や台湾での循環か型取組の成功事例も紹介されました。

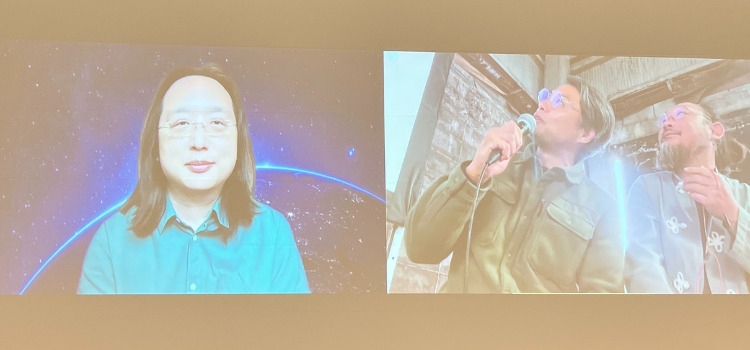

なんと最終日はあのオードリー・タン氏 のweb登壇もありました。

3日間で多くの学びをいただき、協賛できて本当に良かったです。 ありがとうございました。

登壇者のみなさま

オードリー・タン氏