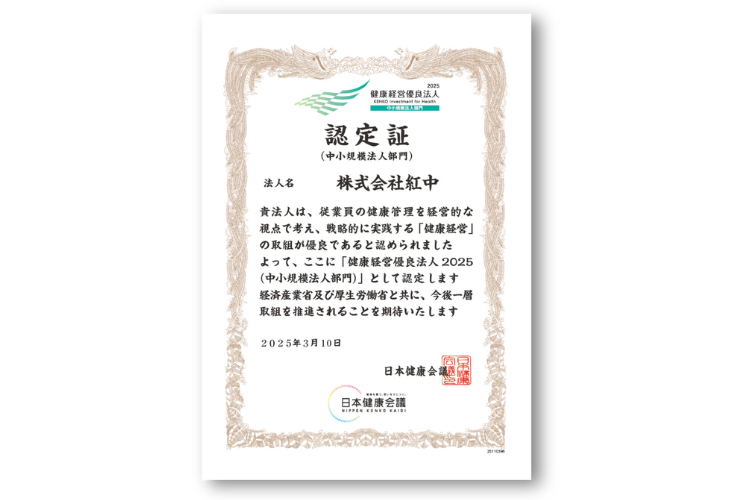

健康経営優良法人認定を5年連続取得

紅中では、経済産業省と日本健康会議が認定する 「健康経営優良法人認定制度」において「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」認定を取得しています。

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

2021年より認定申請をおこなっており、5年連続での認定を受けています。

プロジェクトチームを中心に社員の健康づくりを維持、サポートする取り組みをおこなってきましたが、まだまだ課題も残っていると認識しています。

・実際の効果が見えにくい

・認定の取得自体が目的となり、健康経営の考えが薄れているのでは…?

well-beingプロジェクトを発足

このような課題もあり、2024年6月より新たに発足したのが「well-beingプロジェクト」です。

社員の心身の健康だけでなく、さらにもう一歩大きな枠で"心地よい状態"についても向き合い、「社員全員が心身ともに幸せな状態」を目指す取り組みです。

まずは経営幹部とプロジェクトコアメンバーを対象に、ワークショップを実施。専門のコンサルタントの方をお呼びして、well-beingに対する認識を共通化させることから始まりました。

ここで豆知識💡

そもそもwell-beingとは?

well-beingは、well(よい)とbeing(状態)からなる言葉。日本語に直訳すると「よい状態であること」。心身ともに満たされ、良好な状態にあることを意味する概念です。

「よい状態」とは、なんとも曖昧な定義ですよね。一人ひとり違うのでは?と思われるかもしれません。実はそのとおりで、well-beingとはどういうことなのか、自分にとってのwell-beingとは何なのか、それぞれの考え方がある自由な言葉なんです。

SDGsの先にあるSWGs

well-beingは、SDGsの観点からも重要視されている考えです。2015年に国連総会で採択されたSDGsの17の目標のひとつに、「すべての人に健康と福祉を(Good Health and Well-Being)」という項目が掲げられています。単に個人が幸せであればいいのではなく、個人と社会、ひいては地球全体が満たされた状態とは何かを考えるべきものです。

SDGsが掲げる未来である2030年、17の目標を達成した先にあるのが、地球全体のwell-beingであるべきだと言われています。

プロジェクトの活動内容 コアメンバーが企画・実施している活動を一部ご紹介します!

アンケートによるヒアリング

本プロジェクトを進めるにあたって、well-beingという概念を知っているか全社員に対して認知度アンケートをおこなったところ、全体の59.2%が知っているという結果になりました。多いとは言えないこの状況を見て、「社員が求めるwell-beingはなんだろう?」「紅中での働きがいとはなんだろう?」これらの社員の考えを可視化することを目的に、アンケートを通して定期的なヒアリングをおこなっています。

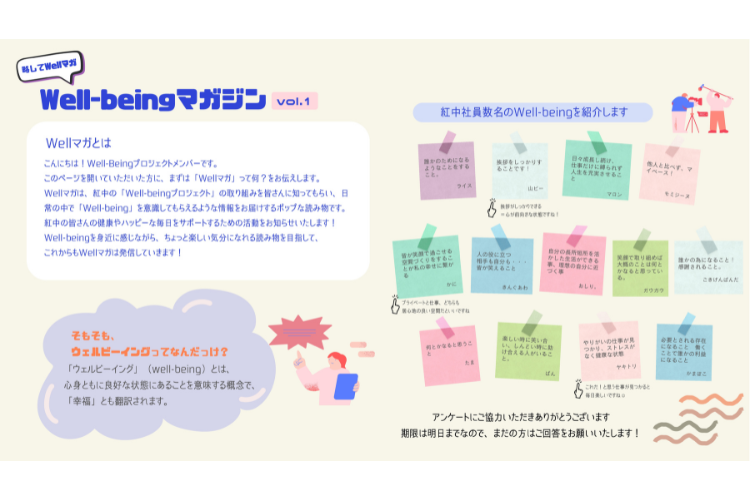

社内誌「well-beingマガジン」の定期発信

プロジェクトの活動内容や、有益な情報をお届けするマガジンを定期発信しています。

また、アンケートをもとに、ペンネーム形式で社員それぞれのwell-beingについても紹介。周りの人たちにとっての、そして自分にとってのwell-beingを考えるきっかけ作りになっています。

メンタルヘルス研修、ワークショップの開催

元プロアスリートの方から学ぶメンタルヘルス研修や、自分で自分を認める力を育み、長所に目を向ける”宝物ファイル”ワークショップなど、抵抗感なく気軽に受講できるプログラムを企画、実施しています。

紅中には社内講師も在籍しているので、ワークショップなどに興味のある方は是非お声がけくださいね。

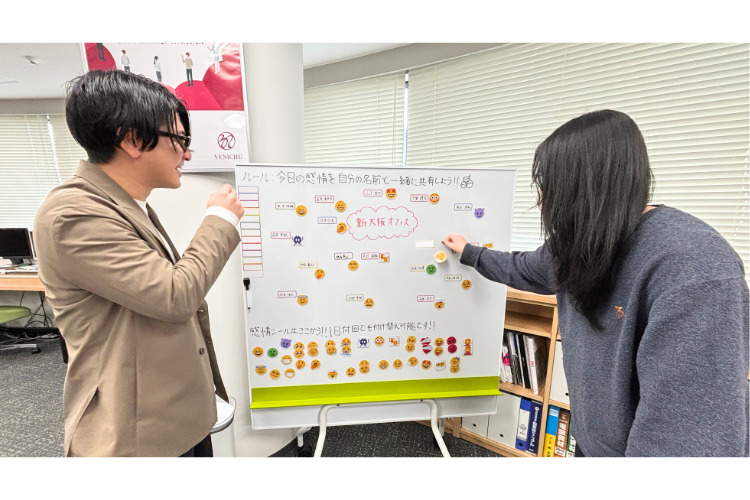

社内交流イベント「ハピネスハブボード」

コアメンバー発案の社内交流イベント、ハピネスハブボード(通称:ハピハブボード)。

出勤時に自分のネームプレートとともに、その日の感情シールを貼り付けます。「何かいいことあったの?」「今日は飲みに行こうか!」など、感情シールをきっかけに自然と会話や交流が生まれる場として活躍しています。

今後もアンケート結果の分析を重ね、小規模なディスカッションの場を設け、会社と個人、また社員同士での相互理解を深めていきます。

そして健康経営とwell-beingをタッグさせた「新生well-being」として、紅中だけでなくお客様やお取引先様、関わる方たちすべてにこの波を広げていきたいと考えています。