現在開催されている、大阪・関西万博。

そのシンボルとなる「大屋根リング」が世界中から注目を集めています。

会場中央を囲むように設計された、直径約615メートルにもおよぶ巨大な円形構造物は、世界でも類を見ないスケールの大屋根です。世界最大の木造建築物として、2025年3月4日にギネス世界記録にも認定されました。

万博のコンセプト「いのち輝く未来社会のデザイン」を象徴するランドマークとして、多くの来場者を迎え入れる玄関口となるこの大屋根リングには、日本が誇る伝統構法の技術と、持続可能な未来への願いが込められています。

日本の伝統構法とは?

伝統的な「木組み」を用いた建築構法

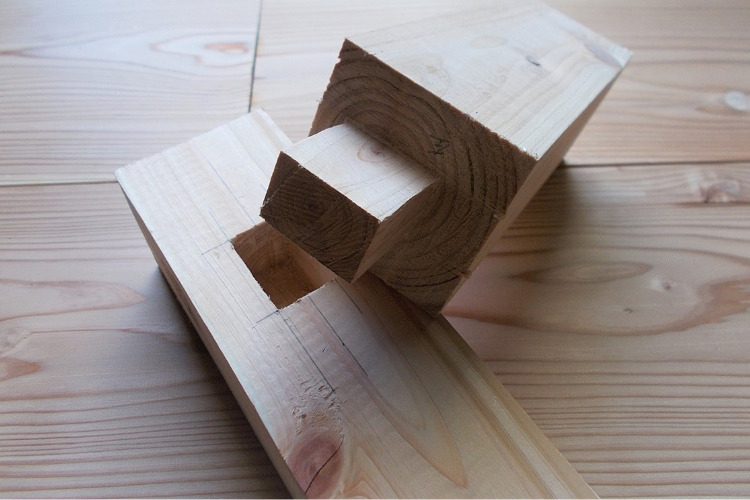

日本の伝統構法とは、金物を使わず、木と木を組み合わせることで建物を構築する技術「木組み」によって建築する構法です。代表的な技術には、「継手(つぎて)」や「仕口(しぐち)」と呼ばれる、木材同士を複雑にかみ合わせる方法があります。

木材の収縮や湿度変化に対する許容性を備えたこれらの技術により、地震の多い日本においても、しなやかで丈夫な木造建築が数百年にわたって受け継がれてきました。京都の清水寺をはじめとする寺社仏閣、奈良の五重塔、あるいは白川郷の合掌造りなど、その美しさと機能性は世界中の建築家からも高く評価されています。

継手(つぎて)

長物方向に木材の長さが足りない時に使う、長くつぎ足すための補助的な接合方法。

仕口(しぐち)

異なる方向の木材をつなぐ部分で、角度を持って接合する方法。接合部には滑り止めのための部材が用いられる。

貫工法(ぬきこうほう)

柱や束などの垂直材にあけた穴に「通し貫」と呼ばれる木材を水平に貫通させ、楔によって固定させる方法。

ただし、伝統構法は施工者の技量に大きく依存するという側面も持ち、こういった建築技術をもつ大工職人が少なくなっていることから、現在は、純粋な伝統構法よりも「伝統の形式や原理を活かしながら、構造設計の合理性と施工性を担保するハイブリッド型」が主流になりつつあります。

大屋根リングに見る伝統と革新

伝統的な貫工法 × 現代建築

大屋根リングでは、伝統的な貫工法に現代の構法を加え、耐力と剛性を高めています。

従来の貫工法では、柱と横架材の接合部の補強に木栓が使われますが、大屋根リングは横架材を金物(鋼板とラグスクリューボルト)で補強。伝統構法に基づいた木組みの意匠と機能性を持ちながらも、現在の耐震基準を満たすよう、構造的には接合金物や鋼材とのハイブリッド化が図られています。

デジタル技術や生産システムの活用

また、建設現場の進捗状況をサイバー空間で可視化するアプリ、システムの導入や、構造体を地上で組み立て、揚重しながら取り付ける独自工法の導入など、デジタル技術や新しい生産システムを多数活用することで、世界最大級の木造建築の工事をスムーズに進めることを可能にしました。

サステナブル建築と国産材活用

環境負荷を最小限に抑える工夫

リング構造は単なる屋根の役割を果たしているわけではありません。歩行デッキ、木陰空間、環境エネルギーの供給施設など、多機能を持ち合わせた「循環型社会の象徴」として位置づけられています。

太陽光発電パネルや雨水利用システムなど、設計には環境への配慮が随所に盛り込まれており、環境負荷を最小限に抑える工夫が凝らされています。

約2万本の国産材を使用

また、大屋根リングには、約2万本の国産木材が使用され、その多くがCLT(直交集成板)やグルーラム(集成材)といった新しい木質素材で構成されています。

日本各地の認証材を使用することで、地域とのつながりや文化の多様性も表現。地域経済・林業との連携も重要なテーマとなっています。

伝統構法が未来建築にもたらすもの

目指すべき循環型社会への貢献

木材は再生可能資源であり、適切に管理された森林からの供給であれば、サステナブルな建材として非常に有効です。循環型社会、カーボンニュートラル社会の実現にも大きく貢献します。日本の伝統構法は、その木材の性質を最大限に引き出す知識と技術の塊とも言えます。

さらに、接着剤や金物を最小限に抑えた構法は、建物の解体・再利用がしやすく、将来的に用途変更や移設など、建物を「使い捨て」ではなく「育てていく」文化を未来に伝えることができます。長寿命で修復可能な建築は、廃棄物を大幅に減らし、環境負荷の低減にもつながります。

大屋根リングも万博閉幕後、構造体を解体・再利用できるよう、構造体をきれいな状態で解体する方法が検証されました。組み立て前に、組み立て・解体の実大実験(モックアップ製作)をおこない、「残す解体」を実践。つくりやすく転用しやすい工夫を施した合理的な構造には、伝統構法の「可逆性(Reversibility)」が設計思想として反映されています。

大屋根リングは、単なる目玉施設ではなく、日本の伝統構法がいまなお生きており、それが未来の建築を形作る原動力となることを象徴しています。

大阪・関西万博は2025年10月13日(月)までの開催です!ぜひ実際に足を運び、過去と未来が交差するこの建築物をその目で体験してみてください。

参考文献

「大屋根リング」が世界最大の木造建築物としてギネス世界記録™に認定|大阪・関⻄万博 大林組の取り組み|大林組

大屋根リング:大阪・関西万博のシンボルとなる世界最大の木造建築物 | 知財図鑑

画像提供:2025年日本国際博覧会協会