日本の森林を支える人工林

日本では、森林資源を利用してきた長い歴史の中で、スギやヒノキの優れた性質を見いだし、人工林として造成してきました。さらに第二次世界大戦後は、荒廃した山地の復旧や高度経済成長期における木材需要への対応といった社会的要請に応える形で、木材として好まれ、成長が早く、日本の自然環境に広く適応できるスギ・ヒノキの造林を推進してきました。

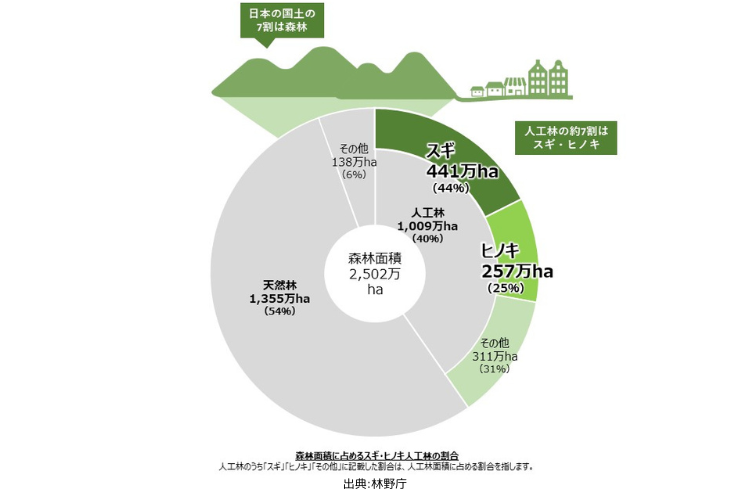

現在、日本の国土面積(3,779万ヘクタール)の約7割を森林面積(2,502万ヘクタール)が占めており、そのうち人工林面積は1,009万ヘクタールで、森林面積全体の約4割です。そして、その人工林面積のうち、スギ・ヒノキ林が約7割を占める状況となっています。

スギ造林の拡大による花粉症の顕在化

一方で、これらの人工林が成長するにつれて、スギ花粉等によるアレルギー疾患が顕在化し、国民を悩ませる社会問題となっています。

耳鼻咽喉科医とその家族、約2万人を対象とした全国的な疫学調査によれば、2019年時点で花粉症の有病率は42.5%と報告されています。その中でも特にスギ花粉症の人が多く、有病率は38.8%でした。(※日本耳鼻咽喉科学会調べ)日本人のおよそ3人に1人がスギ花粉症と推定され、多くの人がスギ花粉症に悩まされていることがわかります。

また、1998年度の調査では有病率16%だったことから、約10年ごとに約10%ずつ増加しているという傾向が見て取れるため、今後も増加が予想され対策が急がれています。

これまでの花粉症・花粉発生源対策

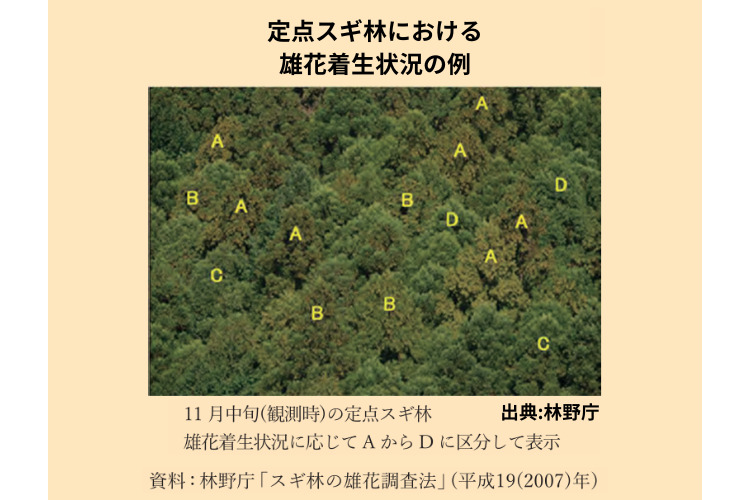

1987年度より、林野庁では花粉生産量の実態把握や飛散量予測に向けて、雄花の着生状況等を調べる花粉動態調査が実施されてきました。

雄花の着きやすさには遺伝的な要因が影響していること、間伐による密度調整や枝打ちによる下枝の除去といった森林施業では、単位面積当たりの着花量を大きく削減することは期待できないこと等が明らかになりました。

関係省庁の連携がスタート

1990年には、社会問題化している花粉症の諸問題について検討をおこなうため、環境庁、厚生省、林野庁及び気象庁で構成する「花粉症に関する関係省庁担当者連絡会議」が設置され、花粉及び花粉症の実態把握、花粉症の原因究明や対応策について連絡検討が継続されています。

国による花粉発生源対策の取組

林野庁では、国や都道府県、森林・林業関係者等が一体となってスギ花粉発生源対策に取り組むことが重要であるとの観点から、「スギ花粉発生源対策推進方針」を策定。

①花粉を飛散させるスギ人工林の伐採・利用、②花粉の少ない苗木等による植替えや広葉樹の導入、③スギ花粉の発生を抑える技術の実用化、について取り組まれてきました。

地方公共団体による取組

首都圏の9都県市では、2008年に花粉発生源対策10か年計画が策定されました。現在も第二期10か年計画により、スギ・ヒノキ人工林の針広混交林化や植替えへの支援等がおこなわれています。

また、兵庫県や岡山県、福岡県等でも少花粉スギ品種の苗木生産や植替えに対する支援がおこなわれています。

花粉の少ないスギの開発

1996年以降、少花粉スギ品種が開発され順次実用に供されています。

また、花粉を全く生産しない無花粉スギ品種の開発や、特定母樹(成⾧に優れ雄花着生性が低い等の基準を満たすもの)の指定も進められており、各地で花粉の少ないスギの普及が進められています。

花粉の少ない苗木の増産

開発された花粉の少ないスギを早期に普及させるためには、都道府県の採種園・採穂園での苗木生産にかかる工程を短縮する必要があります。

従来の採種園では、母樹を植栽してから種子を採取できるようになるまで10年程度要していたところ、現在、その期間を4年程度に短縮可能なミニチュア採種園の整備が広く推進されています。

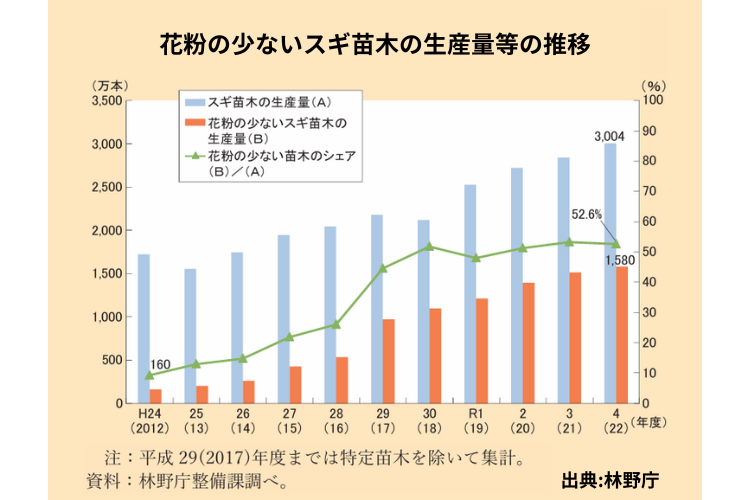

これらの取組により、花粉の少ないスギ苗木の生産量は2023年夏で約1,600万本まで増加し、10年前と比べ約10倍、スギ苗木の生産量の約5割に達しています。

スギ花粉の発生を抑える技術の開発

スギの雄花だけを枯死させる日本固有の菌類や、食品添加物を活用した、スギ花粉飛散防止剤の開発が進められています。林野庁では、スギ林への効果的な散布方法の確立や、散布による生態系への影響調査、花粉飛散防止剤の製品化の技術開発等に対する支援がおこなわれています。

治療法の研究と普及

花粉発生源に関する研究と並行して、大学や製薬会社により治療法の研究も進められてきました。

2014年には患者の負担が少ない減感作療法である「舌下免疫療法」が承認され、効果的な治療法として普及が図られています。

これからの花粉発生源対策

関係閣僚会議が「花粉症対策の全体像」を決定

2023年4月、政府により「花粉症に関する関係閣僚会議」が設置され、同年5月には「花粉症対策の全体像」において花粉発生源対策を加速化させる道筋が示されました。

花粉発生源対策の加速化、スギ人工林の約2割減少を目標に

「花粉症対策の全体像」では、2033年には、花粉発生源となるスギ人工林を約2割減少させることを目標としています。これにより、花粉量の多い年でも、過去10年間の平年並みの水準まで減少させる効果が期待されます。また、将来的(約30年後)には花粉発生量の半減を目指しています。

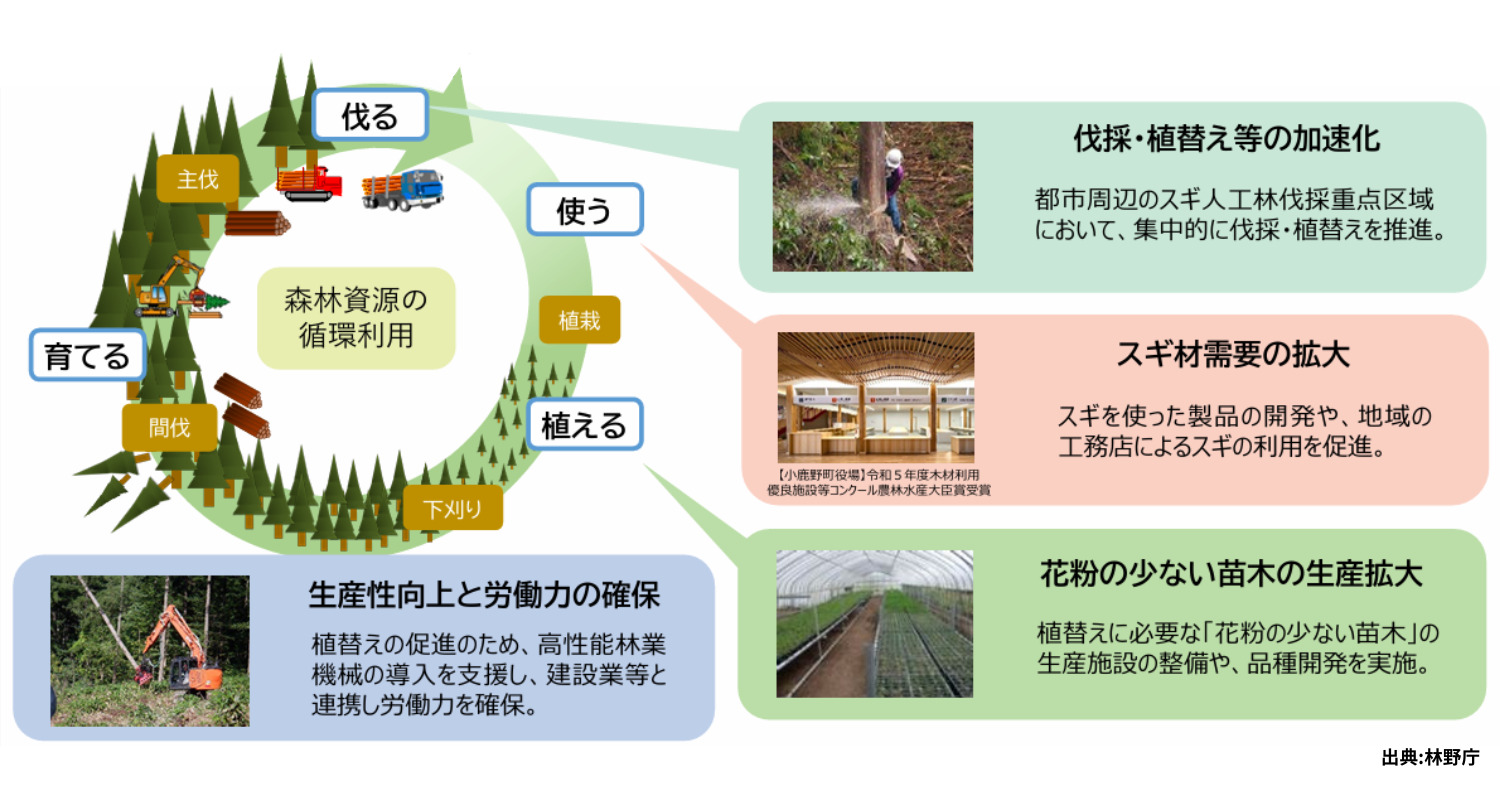

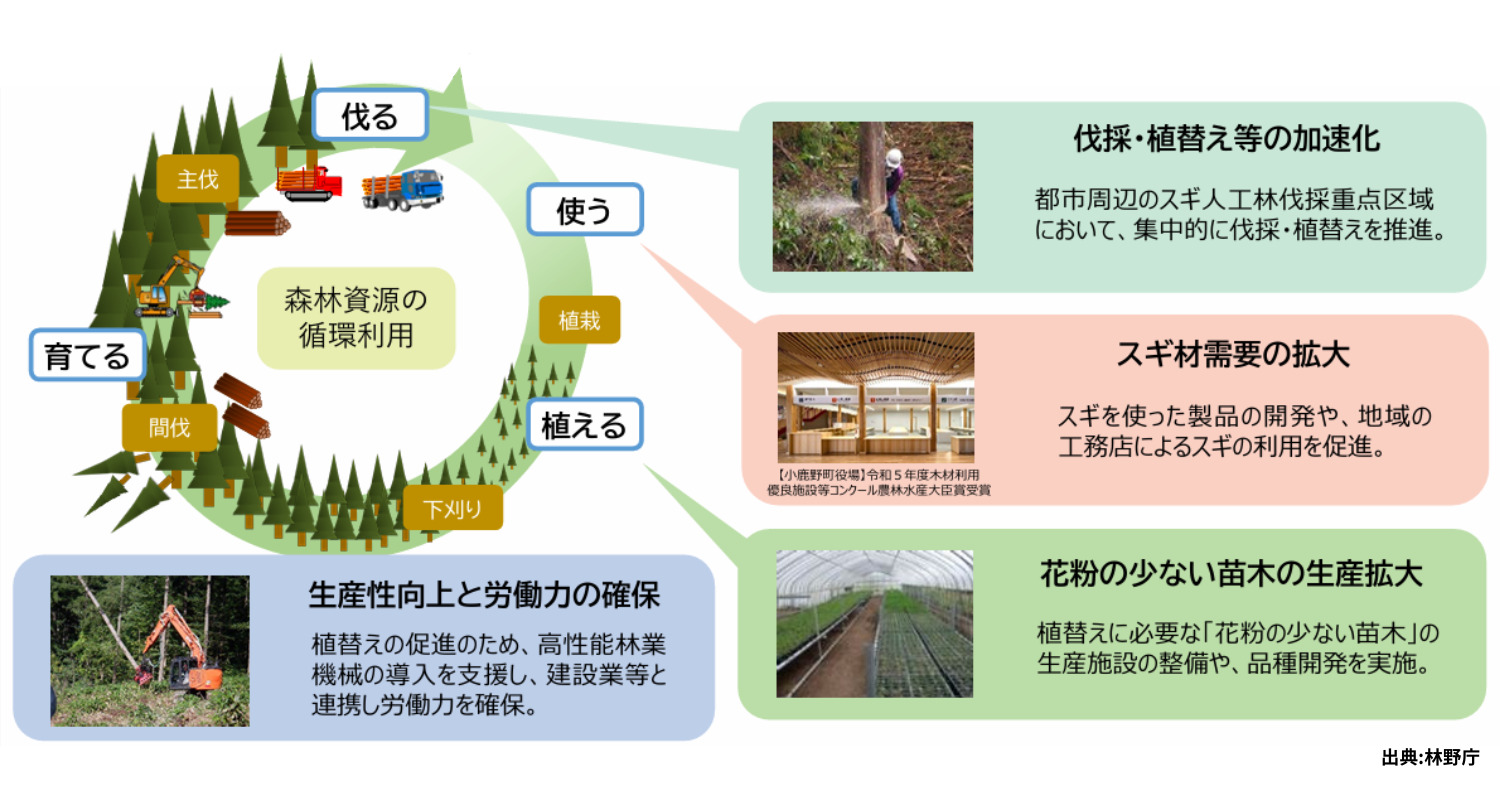

これらを実現させるため、スギ人工林の伐採量を増加させるとともに、花粉の少ない苗木や他樹種による植替えが推進されています。 スギ人工林の減少を図っていくためには、伐採・植替え等の加速化、スギ材の需要拡大、花粉の少ない苗木の生産拡大、生産性向上と労働力の確保等の対策を総合的に進めていく必要があります。

人と森林のより調和した関係を目指して

森林は、多様な恩恵を国民生活にもたらす「緑の社会資本」です。森林の多面的機能を持続的に発揮させるためには、多様な森林がバランス良く形成されるよう取組を進める必要があります。

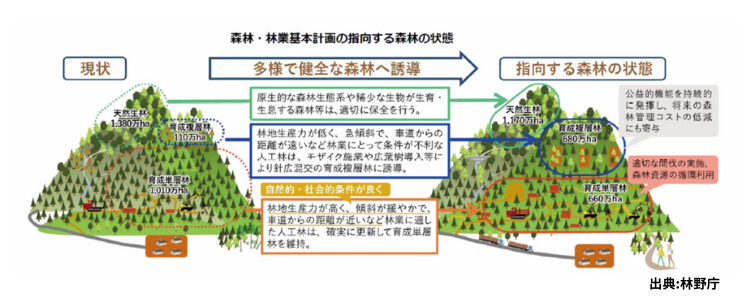

政府が策定する「森林・林業基本計画」では、森林の望ましい姿とその姿への誘導の考え方が、育成単層林・育成複層林・天然生林という区分ごとに明示されています。

多様な森林づくりを通じた花粉発生源対策

森林・林業基本計画の目指す多様な森林づくりを加速化させることは、花粉発生源対策にもつながります。

林業に適した森林では、循環利用を促進させるとともに、 成⾧に優れ花粉の少ない苗木に植え替えることで、地球環境保全機能や木材等生産機能に優れた、花粉の少ない森林に転換していくことが可能です。

また、林業を継続するための条件が厳しい森林では、スギの抜き伐り等により針広混交林に誘導することで、公益的機能を持続的に発揮し将来の管理コストの低減にも寄与すると同時に、花粉の少ない森林へ転換させることにもつながります。

人と森林のより調和した状態を目指して

戦後造成されたスギ人工林は近年ようやく利用期に入り、新たな森林づくりを進めるタイミングに入ったといえます。この機運を捉え、花粉発生源の着実な減少と林業・木材産業の成⾧発展のために必要な取組を集中的に実施することが求められます。

花粉の発生による国民生活へのマイナス影響を減らすとともに、森林・林業が国民生活を支える役割を高めることで、国民が森林や林業に親しみを持って積極的に関わり、森林からより多くの恩恵を受けられる社会へとつなげていくことができるのではないでしょうか。

そうすることで、森林の姿をより望ましいものに変えていくことができるでしょう。

参考文献

令和5年度 森林・林業白書