世界有数の地震大国、日本

日本に住む以上、地震は切っても切り離せない存在。

世界の地震の約2割は、日本の周辺で起きているといわれています。

9月1日の「防災の日」を目前にした今回は、改めて地震への対策について、家の中でできることを考えていきます。

大地震では家具が凶器となる

近年の地震による負傷者の約30~50%は、家具類の転倒・落下・移動が原因だったというデータがあります。

つまり、家具の固定などの安全対策を普段からきちんとおこなっていれば、いざ震災に遭遇したとしてもケガを免れる可能性が高いということ。

正しい対策で、あなたと大切な人の身を守りましょう。

Step1. 収納家具を生活空間から減らす

「居住収納分離」という言葉を知っていますか?

普段過ごす空間には極力物を置かず、別の部屋や別のコーナーにまとめて収納・配置するという方法です。最も有効な手段で、着実に安全性が増します。

家具の固定などの対策をおこなう前に、まずは生活空間の家具を減らし、納戸やクローゼット、据え付け収納家具などに集中収納することで、居住スペースと収納スペースを分けるようにしましょう。

Step2. 家具のレイアウトを見直し

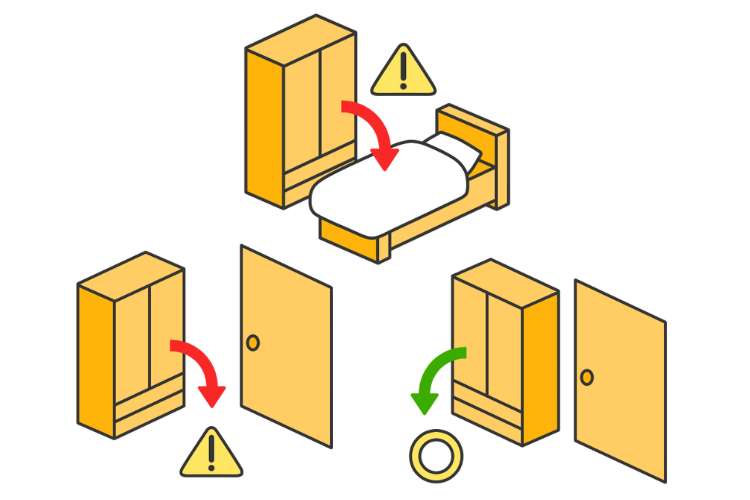

寝る場所や、座る場所の近くには、できるだけ家具を置かないようにしましょう。置く場合でも背の低い物にしたり、寝る向きに対して平行に置いたりと、人の上に倒れてこないように工夫することが大切です。

また、ドアや避難経路をふさがないように、家具配置のレイアウトを見直してみましょう。部屋の出入り口付近や廊下には、転倒・移動しやすい家具類の設置は避けるようにしてください。

Step3. 家具の転倒・落下対策

家具転倒防止器具を利用

家具や家電を置く場合は、器具で壁などに固定して、転倒や落下を防ぎましょう。

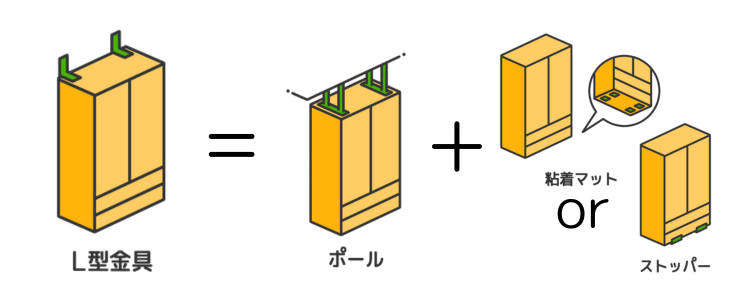

最も効果の高い対策器具は、「L型金具」などのネジで固定するものです。ただし、家具と壁の両方に十分な強度があることが必要となります。

賃貸住宅などで壁を傷つけられないなどの事情がある方には、穴を開けなくてすむ器具を、2つ以上組み合わせておこなう方法も有効です。例えば、天井と家具のすき間には「ポール式器具」を、家具の底面には「ストッパー式器具」もしくは「マット式器具」を組み合わせて設置することで、一番効果の高い「L型金具」と同等の強度になります。

落下防止を意識した収納を

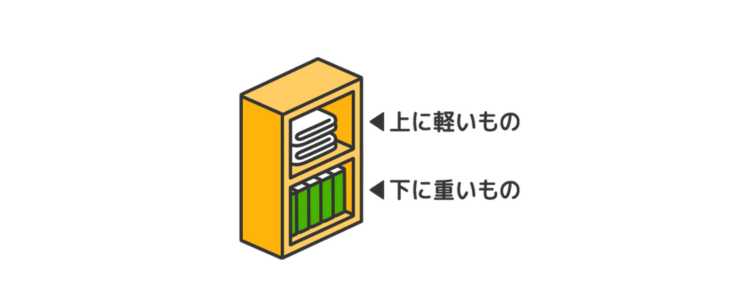

棚への収納の際は下に重い物、上に軽い物を入れるよう意識しましょう。上から重い物が落ちてくる危険を防ぐのはもちろん、重心を下げることで棚の安定性が増します。

また、食器などの収容物が散乱してケガをする場合もあるので、扉開放防止器具や、ガラス飛散防止フィルムを貼るなどの対策も重要です。

Step4. 家具・家電の移動を防ぐ

上下が分割している家具

食器棚など箱ものを2つ重ねている家具や、カラーボックスを2段以上積み上げているケースも注意が必要です。

地震の揺れで上下が外れ、上部が落下する危険性があります。上下の連結固定を忘れずにおこないましょう。

冷蔵庫

脚部分のロックをおこなうとともに、冷蔵庫の上部をベルトなどで背面の壁と連結することが有効です。

ただし、壁側にネジ止めをする器具の場合は、壁の強度が十分にある部分でおこなう必要があります。

テレビ

テレビは重心が高く、テレビ台に固定するだけではテレビ台ごと転倒することがあります。テレビ台も壁や床などに固定しましょう。

あわせて、窓ガラスから遠い位置に置く、万が一倒れても当たらない方向に置くなどの対策もしておくと、より安全です。

電子レンジ

電子レンジを冷蔵庫の上に置いているご家庭も多いですが、重心が高くなるので危険です。電子レンジは扉が手前に開くため、バランスを崩して落下しやすいものです。

棚などの上に乗せる場合、電子レンジをストラップ式器具やマット式器具などでまず固定し、棚自体も壁へ固定することが大切です。

\ 定期点検も忘れずに! /

家具類の転倒・落下・移動防止の対策についてご紹介しました。

収納を見直し、家具を固定したら終わり、というわけではありません。時間の経過によって器具のねじが緩んだり、粘着性が弱くなっていくものもあります。月に1度は定期点検し、いつでも万全の状態でいるよう心がけましょう。