皆さんこんにちは! 京都営業所の池嶋です。

第二回目です。また新たな出会いと気づきを求めて参加させて頂きました。 今回も塾生だけで24名といった大きな勉強会になりました。 初めに現地集合して、実際の建造物、庭園等の体感を行い、歴史に触れました。 そののち、移動し、前回同様の「ひと・まち交流館京都」での座学といったカリキュッラムでした。

■10:00~11:30 有斐斎(ゆうひさい)弘道館@太田達氏講演

弘道館は江戸中期の京都を代表する儒者・皆川淇園(みながわきえん)が1806年に創立した学問所。 淇園は学問を創設しただけでなく、詩文や書画にも優れた風流人でした。 また、円山応挙、与謝蕪村らと親しくかかわり書画会をプロデュースするなど多くの文化人と 交流を持たれた方です。その名は全国に届き、各諸藩で招かれたりされる方でした。 弘道館は淇園が晩年に開いた私塾で門弟はなんと3000人もいたとの事です。 その弘道館は川島織物様が最後に所有していたのですが、 名古屋の会社に売ってしまい2009年にはマンション計画が浮上。 京都で和室の座学が出来るところが益々なくなるという事で、これを保存しようとした研究者や 企業人の有志により活動が開始されました。今では内閣府の認める公益法人とまでなったのです。 しかし、現所有者の太田宗達氏はお茶、和歌、能等に貸して運営しているが目途が立たない という事で大変苦労されています。 この素晴らしい歴史ある建物を何とか後世に伝えていきたいものです。 玄関からのアプローチ。ここの空間に来た瞬間に、ひんやりとした居心地のいい空間に変身しました。

玄関に入るまでに杉皮の壁、古い井戸。何とも言えない風流が漂います。

玄関アプローチでひんやりしたのは、大きな新緑の庭があるためだと気付きました。

中に入ると京都の建物らしい、古材や明り取りが空間を演出しております。

お茶をたてる技術は物理であるといった難しい事も教わりました。素晴らしい建物の中で 歴史に触れながら、弘道館の歴史や先述した今の取組等を説明頂きました。 この与えられた歴史物を大切にして行きたいという衝動に駆られました。 その後、参加者全員にお茶と茶菓子を振る舞っていただき、和菓子一つにしても意味がある、 お茶との融合、またそれが科学であり、お茶をたてる技術は物理であるといった 難しい事も教わりました。

中には豊臣秀吉が使用した茶器まで見せてくださいました。 私が頂いたお茶の器も有名なものであるらしいです。

今の住宅では中々見られなくなった網代天井や竿縁天井があり、懐かしさを感じます。

風炉先として萬福寺由来の船板が使われていました。なぜ船板伝わっていたのか。 そのあたりの宇治に昔小椋池があったからで、昔の人の「なぞなぞ」としていたとの事でした。 奥ゆかしさを感じます。

この素晴らしい歴史建造物とそれに融合する自然の調和は、現在人が忘れてはいけない

日本人の一部だと感じました。そういう気持ちを日々大切にしたいと改めて感じました。

まさに日本文化の特徴は建物の中で以心伝心が出来る事であるとも教わりました。

■13:30~14:00 ひと・まち交流館@植久塾長挨拶

場所を移動して前回同様のひと・まち交流館での座学となりました。

今回の講師はMs建築設計事務所の三澤文子氏による出題でした。

まずは植久塾長からのイントロラダクションからです。

1980年代から木造が見直されてきた。 現代計画研究所では山の木(国産材)、大工の技術すべてを含めて考案された 民家型構法を考えられていました。山の問題も解消しようとされたのです。

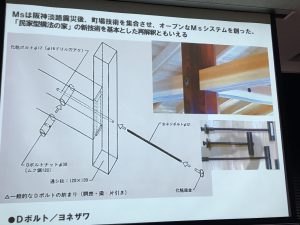

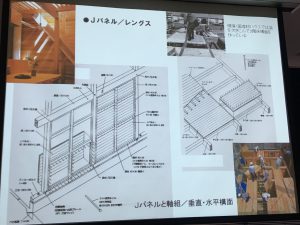

またさらに、三澤氏は阪神大震災後民家型構法をDボルトとJパネルを使用してさらに改良した 構法を作られました。

レングス様の多大なる協力のもとでJパネル工法での建築にも着手しておられます。

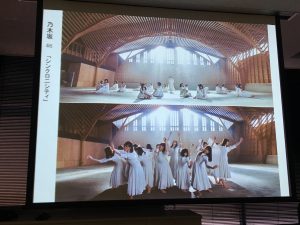

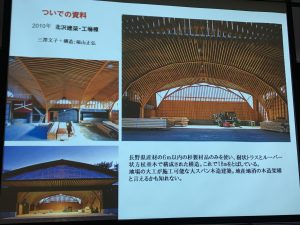

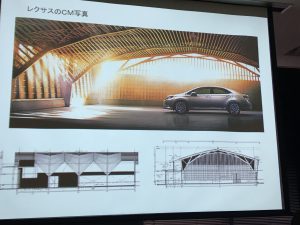

三澤氏は長野県の杉材で手刻み加工による技術で北沢建築様の工場を設計されました。 仕組みさえしっかりしていれば、特別でなくても18mのスパンを飛ばせるという 事を実証されたとの事です。 乃木坂46やレクサスのCMのスタジオとしても使用されるといった建物です。

■14:00~18:00 三澤文子氏講演

東北震災のあった2011年、三澤氏はレングス様主催「鳥取のみどりのちから」というコンペに於いて 新宿オゾン展示会場で発表する予定の建物を造られたが、延期になっておりました。 その後まもなく展示出来たのですが、処分がもったいなく、自分達で長野に土地を購入、運搬、 基礎工事、設備工事等約1500万程別に使い、木の家を建てたい人の為の宿泊施設を造られました。 それが胡桃山荘という建物です。

実際に無垢を使った家に宿泊体験してもらい、よさを知ってもらおうという取組です。 自ら私財を投資して実行されるなど中々出来ない事をされる方と感心しました。

その三澤文子氏がおっしゃる中で、木造設計の基本は架構からのプランニングをする事であり、 大切な事と教えてもらいました。 自然と人間は共存している、架構があって空間が出来、景観や文化となる。 それが民家型構法の考え方という事でした。元来、間取りから考えがちですが、 肝心要の架構から考えないと木造の大切な役割を果たしにくいという事なのです。

【設計をする上での大切な考え方】を学ぶ ※木造は・・・①材料 ②構造 ③空間 ④性能の4つに分類されます。 一つでも抜けてはいけないのです。 ①・・・山に行き山を見る事

②・・・架構からのデザイン・・・構造の基本は当然知っておくのが前提 ③・・・人のくらしと空間・・・設計者がくらしに興味を持つこと。 興味がない者が設計をしてはいけない ④・・・性能を定量化する 架構は屋根の形でもある、だから間取りから考えてはいけない。 架構、屋根の形を考えないと大きな柱や丸太等無駄な投資になってしまうという事

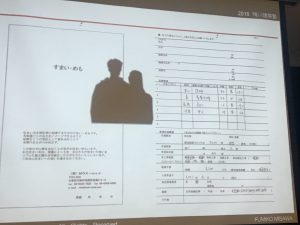

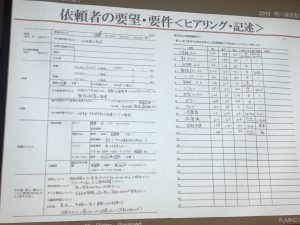

※設計条件の設定 すまい・めも・・・顧客の情報を事詳しく記入し依頼者の要望、要件を聞く、 また今所有されている物も書く事

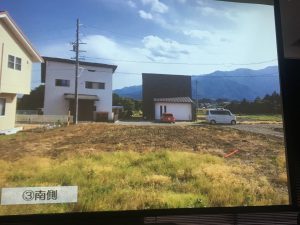

※敷地条件~周辺環境 ※敷地調査 ※敷地模型を作成する

【設計からの手順】 ・架構からの設計(構造計画がしっかりしているのが前提) ・木材の調達・・・顧客のふるさとをきいてそこの木を見に行く ・含水率をはかる ・木配り(番付)をする ・概算予算・・・スケジュールの組み立て ・桁の高さをしっかり抑えることがポイント、2階建ては出来るだけ梁の高さを下げることに集中する、 ちらの方が建物のプロポーションが良くなるため ・設計士として矩計図、横架材間の寸法は必ず入れる事、 大工に質問させるような図面は書くべきではない事等教わりました。 それらの事を踏まえて、次回の設計課題を出されました。 この敷地にプランニングします。

【所感】 今回も初めから色々考えさせられる研修でした。日本人としてのあるべき姿、大切なもの、 古きものを継承していくという使命感、また顧客の立場に立った考え方、設計者としてのプライド、 役割、使命感などなど多くの要素が浮かんでくる内容でした。 また逆に設計者の「生みの苦しみ」といいますか、そういうものを非常に感じることが出来ました。 次回の設計課題は今までやったことのないチャレンジですが、出来る限りチャレンジしてみて、 体感したいと思います。